第30回 讃岐一刀彫

梶 剛(かじつよし)

NSC大阪校22期生

2005年ムーディ勝山と“勝山梶”結成

2008年ABCお笑い新人グランプリ新人賞

2010年ピン芸人“梶剛”として活動

出身地:香川県三豊市 1981年3月28日生まれ

古くから人々の信仰を集める、香川県琴平町の金刀比羅宮。

今回のリポートは金刀比羅宮と深い関わりを持つ”讃岐一刀彫”です。

「よく見かける縁起物のお土産品」と思っていた梶さん、長い歴史と類い稀な技にビックリ!

”うちわ” ”香川漆器”に続く、伝統工芸品リポート第3弾です!

-

天保8年に始まった、香川県を代表する伝統工芸。

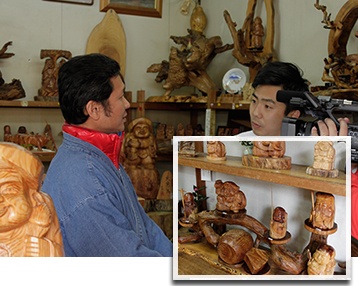

金刀比羅宮の参道にある讃岐一刀彫のお店にやってきた梶さん。入ってみると店内には七福神やお地蔵さんがズラリ。案内していただいたのは香川県伝統工芸士・嵯峨山さんです。「讃岐一刀彫は天保8年(1837)頃、金刀比羅宮内の旭社(※)を建立するために、全国から集まった宮大工たちが始めたと言われています。余った木ぎれや近くに生えてたクスノキなどを使い、自慢の技で削り揚げた木像を参拝者に配ったそうです」。宮大工たちの腕試しから始まった讃岐一刀彫。七福神、仏像などの伝統的なモチーフの他、最近では動物やキャラクター物も造られるとか。※旭社/重要文化財。総檜造の二層入母屋造、銅板葺の歴史的建造物)

-

下書きも設計図も無し!長年の勘だけで!

嵯峨山さんの作業場に案内された梶さん、そこにあるのは木の皮がついたままの肥松(赤松)の丸太。「下書きもありませんし、設計図もありません。この丸太をそのまま削ります」。嵯峨山さんがノミを振るうと、だんだんと顔の部分ができあがっていきます。「こうしてまずは粗彫り(粗取り)をして、だいたいの形を作って細かな部分を削ります」。作業順に並べたものを見せてもらうと、確かにただの丸太がカワイイ大黒様に! 仕上げではさらに細かな彫りが施され、ようやく作品ができあがるのです。

-

梶さんが、さぬき一刀彫に挑戦!

今度は梶さんが讃岐一刀彫にチャレンジ!特別に丸太に下書きをしていただきました。「これならカンタン」と、さっそくノミを振るうと…「堅い!うわ!ぜんぜんまっすぐ削れん!」。実は讃岐一刀彫によく使われる肥松(赤松)は非常に堅いのが特徴。彫りにくいのですが、時間が経つほどに良い風合いになるので素材として好まれているとか。「こんな堅い木をスイスイ削ってたんやぁ」。実際にやってみて分かる職人技の凄さ。香川県に伝わる工芸品の奥深さに心から感服した梶さんでした。